上海东岳观“三宝” “道"是修道人的最高信仰

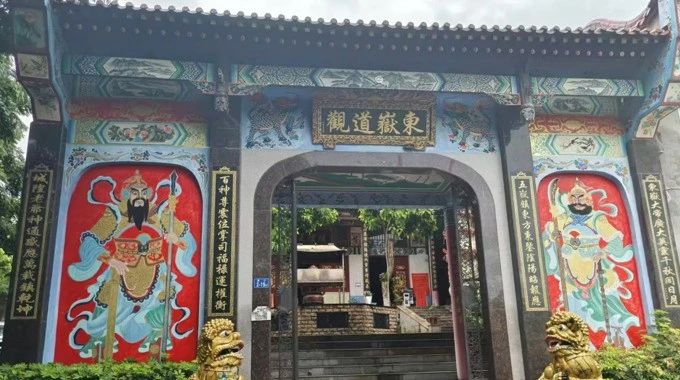

上海东岳观位于浦东新区新场镇沪南公路7483号,是影响久远的道教场所。

东岳观现存忏亭一对,亭分五层,用优质木材雕刻组装,高170厘米,宽85厘米,金箔贴面,玲珑剔透,集浮雕、悬雕、镂雕技艺于一体。内容刻有“刘关张三英战吕布”、“智取生辰纲”、“玉帝下旨”等故事情节。亭内雕人物达70余人,配以名山大川、楼台亭阁、花卉树木以及装饰图案等。忏亭顶部双龙盘旋,上立神像。此亭成于清咸丰年间,当年聘请的三林雕刻名匠陆德山祖孙两人,费时五年才雕刻而成,现虽略有虫蛀,原贴金箔仞闪闪发亮。“文化大革命”期间,曾存放于周浦镇文化馆,1985年被送往荷兰、比利时安特卫普的“中国上海民间艺术展”展出,备受外宾青睐。外商多次以巨款索购被拒,有着很高的工艺价值。

朝板又称笏板,是古代大臣上朝时拿着的手板,用玉、象牙或竹片制成,上面可以记事。旧时大臣朝见君王,双手执笏以记录君命或旨意,或将面上的奏本记在笏板上,以防遗忘。道教中,朝板称为"简"和"笏",是一种重要的法器,道士们在科仪斋醮时使用,具体使用方法为拿在手中或平端于眼前。其意义是,以朝板怀抱,向帝尊奏告,朝拜时均是两手恭执朝板于胸前,以表尊敬。新场东岳观现存朝板为象牙制品,品相完整,应为清或民国古物。

东岳观现存小铜钟一只,造型古朴简洁,亦是古物。铜钟上伏“龙生九子”之四子蒲牢,蒲牢受击打就会大声吼叫,常被用作铜钟提梁的兽钮,助铜钟鸣声远扬。曾有台湾友人欲求购此法器被婉拒,工艺价值明显。

上海东岳观原名郭家庙,是郭兴大户人家许愿达成后还愿所建。时至今日,上海东岳观依然成为许多信众许愿还愿的重要场所。

道教以道名教,其一切信念和思想,都必然围绕“道”来展开,即所谓学道、信道、悟道、行道、证道等等。“道”是道教徒所皈依的三宝之首,是道教的最高信仰,也是道教义理的核心,不同时代的各种道派也因对“道”的共同遵奉而能够统合在一起,共称为道教。

众所周知,这个“道”并不是哪个普通人所认为的“道”,而是特指老子在《道德经》中所提出的那个形上之道。道教虽然派系众多,经典繁复,但历代祖师大德的著作基本是围绕着《道德经》所阐释的道论,而作出更进一步的发挥以使之明晰化。正如陈莲笙大师所言:“道教的基本经典是《道德经》。从《道德经》的思想和道教的教义理论出发,历代出现了许多道教的论著,都被视为经籍。”

对于好道之士来讲,要谈论学道、修道体会,应当依据于《道德经》的经文句意,而不能片面理解和认知,或者以自己所认为的“道”即为道教之道,来妄论何谓大道。否则,每个偏执型自认为得道的人,就都是有道之士了。

《道德经》篇幅短小精炼,重玄学大师们归纳其宗旨,认为其要在理身治国之道。所谓理身治国,即为太上老子阐发道论,其目的在于解决两个问题,一是为个体的超脱,二是为救济天下推进社会的和谐。

因此,对好道之士来说,参阅《道德经》时,首先需要注意的:一、太上如何阐释道;二、道与人的关系如何;三、人生如何修道;四、今后如何行道。

首先,全面正确知晓“道”,才能由此判断何种行为、何种境界更接近于道,而何种事、相不是道或者与道相违背。其次,由于求道者以“道”为追求、信仰的对象,就需要了解“道”与人是何种关系,人有无修道、证道、得道的可能,修道者又需具备何种特质,以及人为什么要修道等等。为解决人能证道的问题,就需要进一步了解修道的方法和原则。任何一个目标对人来说,既要求可信,又要求可及,更要求有可及的方法。如果目标是可及的,却没有方法,就等于临渊羡鱼而手中无网。最后,由于“诚于中者必有形于外”,“道”本虚无但并非无用之物,而是能够对个体、对他人、对社会、对世界产生有益作用的真理,因而就要求修道者践行天道,推进现实社会的净化与和谐。这就是“道”之于人类的根本意义。

道是万物的本源和创造者,也是万有的本体。对于修道者而言,最基础的应当有如下几点:

一、以“道”这一真理性的最高范畴为追求。著名哲学家金岳霖先生曾指出:在各种文明、民族文化中都有对最高真理的追求和指称。这在中国文化中就称之为“道”,故而“道”作为终极真理的范畴,事实上为儒释道三教所共同承认和运用,只是三家对这一范畴的解释和讨论维度有所不同。而在经中,太上老君指明了道是万物的本源和创造者,也是万有的本体,更是一切存在的内在依据,其属性也是万有的内在本质。作为无法言说的大道,太上指明其无形、无相、清静、平淡、无为而无不为的特质,昭示了人们不要执迷于有形有相的外在法术,而应当以精神体证这超越之道。

二、由于道生万物,万物皆具道性,尤其是作为万物之灵的人,具有修道的主观能力。修道是主观努力、自力精进的事,而非单纯依靠神力、术数等外在力量的帮助。如何修道,则需要依赖于三洞四辅经教典籍的指导,尤其应当以前辈祖师得道大德的言行教诲为依据,践其言、习其行,而不应当执迷于各种神秘玄虚之事,误了正道。这也是皈依玄门启教列幕尊师的真正涵意所在。

三、人之所以追求道,乃在于解决人生与现实的各种问题。从不圆满的人生和现实中实现超脱,看淡个体现实生活中的离苦得乐,并解决面对生死之大义,进而推进人类社会的美满和谐。前者正如《清静经》所言:众生所以不得真道者,为有妄心……既生贪求,即是烦恼,烦恼妄想,忧苦身心,便遭浊辱,流浪生死,常沉苦海。后者则是《道德经》一再指出的:清静为天下正。圣人之治,无为而无不为。侯王若能守之,万物将自化。之类云云。

四、依据道、理、戒法而住。探讨《道德经》教导的天之道,可知作为宇宙创造者的道,其内在的属性规定了宇宙万有的生存法则,包括人在内的一切都应当遵循之。而违背天道,则会引来前述“忧苦身心”“常沉苦海”的后果。同时,太上还指出,社会动乱不安,百姓则无法安居,国家难于治理,本质上是因为在位者违背了清静淳朴的自然之道。正因为如此,老君在经文中提出了许多生活中修道的原则,如“不尚贤”“不贵难得之货”“无为”“清静”“见素抱朴”等。特别是针对修道者,提出了重要的三德七善论,“一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先”,“居善地,心善渊,与善仁,言善信,正善治,事善能,动善时”,也就意味着修道者若能做到“三德七善”,才会“故几于道”,如果其言其行其心都与此相违背,那显然就不是在修学太上老子之道了。

正是因为《道德经》,人们可以知晓何谓之“道”,道具有何种功德,对世界有何意义,人又应当如何追求道,修道者应拥有何种体性和特质方才符合天道,进而能够推动天道在现实中的“无为而无不为”,助力于人类所处世界的庄严清静,达到“花雨飞,鸾歌唱”的仙家乐境。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣